|

【左義長】 新年 さぎちょう| 三毬杖(さぎちょう)・とんど・どんど・どんどん焼き・吉書揚(きっしょあげ)・どんど正月(しょうがつ)・若火(わかび)・飾り焚(かざりたき)・飾り焚く(かざりたく) |

|

正月の火祭り行事で、十四日から十五日にかけて行われます。山から伐り出した栗や楢(なら)を焚火の中心に据え、正月の注連飾(しめかざり)や松飾などを焚き、手が上がるよう吉書(書初め)を火に投じたりもします。年占(としうら)のため毬杖(ぎちょう ⦅毬を打つ道具⦆)を三本立てた悪魔払いの儀式「三毬杖」に由来します。後漢の明帝の頃、仏教と道教の優劣を試みるため、両方の経典を左右に置いて焼きました。ところが、右に置いた道教の経典は灰になったのに、左に置いた仏教の経典は燃えないばかりか、仏舎利から五色の光明を発し、仏教の尊さを示したと言います。そのため「左の義、長ぜり」(優れていること)で落語、「左義長」の語源となりました。

|

|

|

|

【初午】 春 はつうま|午祭(うままつり)・初午詣(はつうまもうで)・一の午(いちのうま)・福参(ふくまいり)・稲荷講(いなりこう)・お山参り(おやままいり)・験の杉(しるしのすぎ) |

|

初午(はつうま)の日を祭日にしている代表は稲荷神社です。稲荷は稲生(いねなり)が転じたものというだけでなく、五穀(ごこく)の中でもとくに稲を司る倉稲魂(うかのみたま)を祀(まつ)っていますから、春の農事に先がけての豊作を祈る祭りなのです。初午と稲荷の縁日の関係も不思議ですが、京都の伏見(ふしみ)稲荷神社の祭神(さいじん)が稲荷山に降臨(こうりん)したのが和銅(わどう)四年(七一一)の二月十一日(または九日)で、その日が初午の日だったからです。当時は七日間参籠(さんろう)して下向(げこう)する際、稲荷山の杉の枝を折って、これを験の杉(または標の杉⦅しるしのすぎ⦆)としましたが、今では杉の葉に四手(しで)を付けたものを神社で授与しています。この日は大きな神社だけでなく横町やビルの屋上の祠(ほこら)でも祭礼が行われます。稲荷の祭りのことを稲荷待(いなりまち)とも言いますが、この日を待っていた庶民の心情がのせられています。

|

|

|

|

【白魚】 春 しらうお|しらお・膾残魚(しらお)・王餘魚(しらうお)・銀魚(しらうお)・白魚捕(しらおとり)・白魚舟(しらおぶね)・白魚汲む(しらおくむ)・白魚火(しらおび)・白魚汁(しらおじる)

|

|

かつては各地の河口に分布していた白魚科の硬骨魚。中でも歌舞伎の『三人吉三(さんにんきちざ)』大川端の名台詞(めいぜりふ)「月もおぼろに白魚の、篝(かがり)もかすむ春の空」で、隅田川の白魚はつとに有名です。その隅田川の両国橋上流の「首尾の松(しゅびのまつ)」(吉原へ舟で通う人たちの目印)まで白魚が上ったという記録もあります。その江戸の白魚も勢州(伊勢)から種を取り寄せ、品川に蒔(ま)いたとの記述も見られます。芭蕉の「明ぼのやしら魚しろきこと一寸」は、桑名(くわな)近くでの作ですが、初案は、「明ぼのや」が「雪薄し」と冬の句でした。「冬一寸、春二寸」ともいわれる白魚ですが、一寸が春の季節のイメージにふさわしいと考えたのでしょう。踊り食いで知られる白魚(素魚)は、「しろうお」と読み、鯊(はぜ)科の硬骨魚ですから別種です。

|

|

|

|

【菠薐草】 春 ほうれんそう |

|

春野菜として最もなじみの深い菠薐草ですが、他に呼び名もなく、出自もはっきりしません。『滑稽雑談(こっけいぞうだん)』にも、「西国のものなるべし。是(これ)和訓にあらず」と素っ気なく書かれています。「ほうれん」の音は中国の唐宋音の「菠薐(ほりん)」からきたことは確かです。また唐の太宗の時代に頗稜(ほりん)国より献上されたとありますが、その頗稜国がどこなのか、ネパール説、ペルシャ説などあって定かではありません。

|

|

|

|

【雛祭】 春 ひなまつり|雛遊・雛人形・雛段・内裏雛・官女雛・五人囃・矢大臣・雛菓子・

雛・立雛・京雛・紙雛・折雛・雛合・ひいな・雛の間・雛の膳・雛椀・初雛・古雛・雛の客・

桃の酒 |

|

日本の古来の行事として、人形(ひとがた 形代)を撫で、体のけがれを移して、川や海に流す巳の日の祓(みのひのはらえ)があります。いわゆる身代わり信仰のこの人形と、平安時代からあった「ひいなあそび」が一緒になってできたのが、今日の雛祭の原型です。人形をつくる技術が中国から伝えられると雛壇は賑やかになり、雛の調度や雛菓子にまで贅の限りが尽くされます。人びとは料理を作り磯遊び、山遊びを楽しむ日でもありました。また、おのおのの人形を比べ合う雛合や雛を使者に見立てて親戚を訪ねる雛の使(つかい)のような贅沢な遊びが流行った時代もありました。今日も残る雛流し、雛送りの行事は、巳の日の祓に人形を川に流した名残といえます。

|

|

仕(つかまつ)る手に笛もなし古雛(ふるひいな) | 松本たかし |

|

|

【淡雪】 春 あわゆき|沫雪(あわゆき)・牡丹雪(ぼたんゆき)・綿雪(わたゆき)・泡雪(あわゆき)・かたびら雪・たびら雪 |

|

冬の雪と違って気温も高いので、雪の結晶が互いにくっつきやすく、雪片が大きくなります。その形状に日本人は淡雪や牡丹雪などといった美しい名辞を与えてきました。淡雪に至っては、「淡雪蕎麦」「淡雪豆腐」と、その姿を料理にまで拝借してしまいました。「たびら雪」に漢字を当てますと「太平雪」となり、「太平」は、「太平広(たびらひろ)」の略ですから、刀の身の幅が広いこととなります。「広い」の意が雪片の大きさにつながったのでしょうか。

|

|

|

|

【啓蟄】 春 けいちつ|驚蟄(けいちつ) |

|

二十四節気(にじゅうしせっき)の一つで、陽暦の三月六日頃に当たります。土中で冬眠していた昆虫類が穴を出ることで、この頃に鳴る雷を「虫出しの雷(らい)」と呼んでいます。またこの時期は、哺乳類(ほにゅうるい)や爬虫類(はちゅうるい)、両棲類(りょうせいるい)も冬眠から覚めて出てきますので、「熊穴を出る(くまあなをでる)」「蛇穴を出ず(へびあなをいず)」といった別の季語もあります。啓蟄の言葉は律令の施行細則『延喜式(えんぎしき)』にも出てきます。

|

|

|

|

【蜆】 春 しじみ|蜆貝(しじみがい)・真蜆(ましじみ)・大蜆(おおしじみ)・大和蜆(やまとしじみ)・瀬田蜆(せたしじみ)・蜆舟(しじみぶね)・蜆売(しじみうり)・蜆取(しじみとり)・蜆掻(しじみかき)・蜆掘(しじみほり) |

|

味の点から春が旬になってはいますが、土用蜆も寒蜆もまた人気の蜆です。古来、産地として琵琶湖がつとに有名ですが、摂津(せっつ 大阪と兵庫の一部)の住江(すみのえ)、信州の諏訪湖、武州(埼玉)の利根川、江戸の隅田川なども名を連ねています。「しじみ」の語源は、殻が縮む、煮ると縮む・・・・・・など諸説あり、「ちぢむ」の語感には説得力があります。昔から肝臓の病や宿酔(ふつかよい)に効くとは言われていますが、「消渇(しょうかち 糖尿病)、水腫(すいしゅ)、盗汗(とうかん 寝汗)によし」の効能も物の本にはよく出てきます。

|

|

|

|

【初蝶】 春 はつちょう |

|

蝶といえば春の季語ですが、それをあえて初蝶と言ったところに初々(ういうい)しさが強調されます。日本人はこの「初」に対する思いを大切にしてきました。初午(はつうま)、初霞、初霜、初蟬といった具合に、初めて出会うものに感動を寄せてきました。家人が「初蝶が来ましたよ」と告げます。高浜虚子(たかはまきょし)はそれを見ないまま、「何色だった?」と問いかけます。すると家人は「黄色でしたよ」と答えます。「初蝶来(はつちょうく)何色と問ふ黄と答ふ」の虚子の句の出自の一瞬です。専門家に言わせると、初蝶は大方白なのですが、仮に白だったら初蝶に似合いすぎて一句は成らなかったかもしれません。

|

|

|

|

【屋根替】 春 やねがえ|葺替(ふきかえ)・屋根葺く(やねふく) |

|

かつては民家の屋根の大方は茅葺き(かやぶき)か藁葺き(わらぶき)でした。多少の不便はありますが、冬暖かく、夏涼しい利点もあり、素材の茅や藁の入手も簡単でしたから、長い間続きました。ただ葺替の作業が大変ですから村人総出で行うことが多く、村々に必ずあった屋根屋という職業が独立したのは随分と後のことです。総替えでなく、挿茅(さしがや)のように、一部傷んだ箇所に茅を補給することもありましたし、屋根の上に金属の鞘(さや)をかけて雨風を防ぐ工法もとられました。屋根替は秋の収穫期を終えてからも行われましたが、春耕の始まる前の農閑期が多いので、春の季語に定着しています。

|

|

|

|

【薺の花】 春 なずなのはな|花薺(はななずな)・ぺんぺん草・三味線草(しゃみせんぐさ)

|

|

春の七草の一つに数えられていますが、一般にはぺんぺん草の方が通りのよい名前です。花はすぐ小さな実となり、その形は三角で三味線の撥(ばち)に似ているところからまず三味線草となり、その音感の連想からぺんぺん草に落ちつきました。「ぺんぺん草が生える」は家などが荒れはてる形容、「ぺんぺん草を生やす」は相手を威嚇(いかく)する啖呵(たんか)、どちらも不名誉な譬(たと)えです。

|

|

|

|

【四月馬鹿】 春 しがつばか|万愚節(まんぐせつ)・エイプリルフール |

|

西欧では四月一日を「四月馬鹿の日」(April Fools’Day)、または「万愚節」(All Fools’Day)と呼んで、この日の午前中は、社会の安寧秩序を乱さない限り、他人を担いだり、いたずらをしてもよいとされ、だまされた人を四月馬鹿と呼びました。「万愚節」は、十一月一日の諸聖人の祝日「万聖節(ばんせいせつ)」(All Saints’Day) に対する称で、キリストがユダヤ人に愚弄(ぐろう)されたことを忘れないための日とか、キリストの命日とか言われています。

|

|

|

|

【朧】 春 おぼろ|朧夜(おぼろよ)・草朧(くさおぼろ)・谷朧(たにおぼろ)・燈朧(ひおぼろ)・鐘朧(かねおぼろ)・庭朧(にわおぼろ)・海朧(うみおぼろ)・朧(おぼろ)めく

|

|

太陽や月の周りを巻層雲や高層雲の薄い雲が覆うと、ぼんやりした輪ができ、これを暈(かさ)と呼んでいます。この暈が月にかかると朧月となりますが、朧はもう少し広義に使われ、春の夜のもうろうと見えるものすべてを取り込み、鐘の音にさえ朧の定義をはめています。秋のドライに対して春のウェットという思いの代表でもある朧は、自然のみならず私たちの日常生活のほとんどを支配する情感でもあります。言ってみれば、春の季節を理解するキーワードでもあるわけです。

|

|

|

|

【桜】 春 さくら|花・染井吉野・深山桜・大山桜・大島桜・牡丹桜・里桜・丁字桜(ちょうじざくら)・豆桜・富士桜・金剛桜・左近の桜・雲珠桜(うずざくら)・楊貴妃桜・朝桜・夕桜・夜桜・桜月夜・嶺桜・庭桜・若桜・姥桜・桜の園

|

|

一口に桜と言いますが、植物学上の特定の桜はなく、何々桜の総称をこう呼んでいて、自生と栽培の品種を合わせると数百種になると言われています。現在の花見の対象となる桜のほとんどは染井吉野ですが、この花は、明治の初年に東京の染井の植木屋から全国に広まった種類です。それ以前の桜の表記は、山桜や彼岸桜、里桜などのことになります。桜が登場する最も古い歌は『日本書紀』の「花ぐはし佐区羅(さくら)の愛(め)でこと愛でば早くは愛でず」でしたが、『万葉集』の頃は桜より梅の方が好まれ、「花といえば桜」の言い方は平安中期以降になってからです。この時代には、貴族たちが盛んに観桜の宴を開き、桜狩や花見のならわしもこの頃生まれたものです。

|

|

|

|

【囀】 春 さえずり|囀る・鳥囀る |

|

朝の床の中で聞く鳥の声や、木や草が一斉に芽吹き始めた山野を歩いていて聞く鳥の声に、どこか普段と違う気配を感じることがあります。地鳴きは日常的に聞こえる鳥の鳴き声ですが、囀は、主に雄が雌に求愛を呼びかける鳴き声か、テリトリーを主張するための高鳴きですから、一種の甲高さもあってそれと気付きます。中でも鶯と駒鳥、瑠璃鳥のことを鳴鳥(めいちょう)の王などとも呼んでいます。

|

|

|

|

【雀隠れ】 春 すずめがくれ |

|

春の草丈も伸びて、雀が隠れるほどになった、の意ですが、草丈を直接言わずに、雀を添えて表現した味わい深い言葉です。『蜻蛉日記(かげろうにっき)』にも、「三月になりぬ。木の芽すゝめかくれになりて、祭のころおぼえて」と出てきます。もちろん三月は陰暦、祭とは京都の葵祭(あおいまつり)のことですから、その頃の行事とともに、周辺の風景も見えてきます。

|

|

|

|

【更衣】 夏 ころもがえ|衣更う(ころもかう)

|

|

かつては陰暦の四月朔日(ついたち)を更衣とし、宮中では衣裳だけでなく、室内の装飾、調度品までかえました。江戸時代には宮中の例にならい武家や民間でも更衣をし、四月一日から五月四日までが袷衣(あわせ)、五月五日から八月末までは帷子(かたびら)、九月一日から同八日までが袷衣、九月九日から翌年三月末までが綿入れ、となっていましたが、陰暦とはいえ現代人にはピンときません。今では、制服のある学校の生徒や公務員、鉄道職員などに限られ、一般人は、暑くなって上着を脱げば、それが更衣です。秋の更衣は「後の更衣(のちのころもがえ)」と言い、更衣と区別しています。

|

|

|

|

【鯉幟】 夏 こいのぼり|五月鯉(さつきごい) |

|

武家社会の間で、旗指し物や幟、吹流し等の武家飾りが流行した中で、町人層が対抗意識を見せたのが鯉幟です。中国で鯉は竜門伝説の故事から立身出世の象徴として親しまれてきました。その鯉幟の人気に切歯扼腕(せっしやくわん)の武家の人びとの顔が目に浮かびそうです。明治期までは紙製で、真鯉(黒)を上に、緋鯉(赤)を下にするのが正式のしきたりでした。現在のように木綿や化学繊維が使われるようになったのは、その後随分と経ってからのことです。

|

|

|

|

【蚕豆】 夏 そらまめ|はじき豆(まめ) |

|

豆の中では一番早く出回り、あっという間に季節を終えます。筍(たけのこ)と同じように、九州から順に“走り”が北上して来ますので、今では比較的長く食卓に上ります。蚕豆の字は、豆の莢(さや)がさなぎになる前の蚕(かいこ)に似ているからですが、時々、飲み屋のメニューに天豆や空豆の当て字を見るとうれしくなります。東京の浅草の三社祭(さんじゃまつり)や神田祭の頃を最後に、八百屋の店先から姿を消し、代わって枝豆の季節となります。

|

|

|

|

【穴子】 夏 あなご|海鰻(あなご)・穴子釣(あなごつり)・真穴子(まあなご)

|

|

岩礁地帯や砂泥の底に棲(す)むのでこの名があります。関東の人は鰻(うなぎ)を好みますが、関西人はこの穴子の方を選びます。蒲(かば)焼き、煮物、天麩羅、茶碗(ちゃわん)蒸し、酢の物などにしますが、京都では地元の八幡牛蒡(やわたごぼう)を巻いた八幡巻きを食べます。安芸の宮島の名物と言えば、この穴子飯です。穴子の稚魚「のれそれ」は土佐料理の珍味とされています。穴子の「なご」も、鰻の「なぎ」も同義で、水中の霊物の主という意になりますから、心して膳に迎えたいものです。

|

|

|

|

【章魚】 夏 たこ|蛸(たこ)・鮹(たこ)・蛸壺(たこつぼ)・麦藁蛸(むぎわらだこ) |

|

京都辺りでは、「麦藁蛸に祭鱧(まつりはも)」と言いますが、麦藁蛸とは、麦の熟す頃の蛸の意です。海から遠い京都では、生きて入ってくる魚介類はせいぜい蛸か鱧くらいだった、という解釈もあります。延縄(はえなわ)でとる蛸壺漁が有名ですが、蛸は白いものを抱きたがる習性がありますから、電柱などに取り付ける碍子(がいし)や豚の脂身でも釣ります。生で刺し身で食べるのが一番ですが、一般的には酢蛸にします。軟らかく煮ても美味です。蛸の卵は藤の花房に似ていますから海藤花(かいとうげ)の名で呼ばれ、珍味中の珍味なのです。

|

|

|

|

【麦の秋】 夏 むぎのあき|麦秋(ばくしゅう)・麦秋(むぎあき) |

|

麦の黄ばむ頃を麦の秋と呼びますが、麦秋は陰暦四月の異名です。「秋」の語源をたどれば、穀物の成熟収穫の季節ということですから、麦の秋の言い方は、季節は夏でも理にかなうことになります。「むぎあき」に対して、秋の稲の取り入れの頃も「こめあき」と言いますから、これも理にかなっています。一面に黄ばんだ麦畑から立ち上る植物の乾く匂いや埃の匂いに郷愁を感じる人は多いはずです。

|

|

|

|

【紫陽花】 夏 あじさい|あずさい・手毬花(てまりばな)・四葩の花(よひらのはな)・七変化(しちへんげ)・八仙花(はっせんか)・かたしろぐさ・刺繍花(ししゅうばな)・瓊花(たまばな) |

|

長い梅雨の間をなごませてくれるのが紫陽花です。白に始まって青、紫、淡紅と変身するこの花を古人は、七変化、八仙花と呼び、日に日に変わる彩(いろどり)を楽しみました。集まる意の「あず」と、その色の「真藍(さあい)」が合わさって「あずさい」となったのが語源です。和歌では、もっぱら四葩の花が使われました。近頃目立つ西洋紫陽花は、日本の紫陽花の改良種で、赤みが強く、透明度に欠けます。

|

|

|

|

【南風】 夏 みなみ|大南風(おおみなみ)・南吹く(みなみふく)・正南風(まみなみ)・南風(みなみかぜ)・南風(なんぷう) |

|

南から吹く暖かい湿った風が南風で、低気圧が通過する時の強い風は大南風と呼んでいます。風を方角でいうのは、東風(こち)を除いて、西風(にし)、北風(きた)と同じで、漁民や農民といった生活者の省略なのかもしれません。南風の言い方は関東以北の、それも太平洋岸の漁民や船乗りなどのもので、ほかの地方では「はえ」や「まじ」の表現が主流です。単に「南」と書いただけで南風(みなみかぜ)を指す言い方は『万葉集』の歌にも出てきます。

|

|

|

|

【蚊遣火】 夏 かやりび|蚊遣(かやり)・蚊いぶし・蚊火(かび)・蚊遣草・蚊遣粉・蚊取線香・蚊取香水 |

|

夏の夕方、縁先に出て涼風に当たりながら過ごす夕端居(ゆうはしい)の時など、蚊遣火を炷(た)いていれば蚊や蚋(ぶよ)の難から免れます。また、就寝前に蚊遣火を焚いて蚊を追い出してから蚊帳(かや)を吊りました。蚊遣火には、榧(かや)、桜、松などの小枝や、菊や枯れ草、松葉、杉の葉、陳皮(ちんぴ)などのほか鉋屑(かんなくず)、縄まで使いますが、長時間燻さねばならず、縄に水をかけて使ったりもします。除虫菊でこしらえた蚊取線香の出現は当時、革命的なことでした。

|

|

|

|

【万緑】 夏 ばんりょく |

|

夏の盛りの草木が、最も緑を濃く湛えている様子を言います。北宋の政治家で、唐宋八家の一人に数えられる王安石の詩に「万緑叢中紅一点」と出てくる言葉です。この万緑を中村草田男が「万緑の中や吾子(あこ)の歯生え初(そ)むる」と使ったことにより、新しい季語として誕生しました。普段はあまり新季語に関心を示さない高浜虚子までもが、「万緑の万物の中大仏」と使ったところから、俳人は競ってこの季語に挑戦しました。虚子が使ったからだけでなく、この季語の風景の大きな把握に魅力を感じたのでしょう。

|

|

|

|

【夏暖簾】 夏 なつのれん|麻暖簾(あさのれん) |

|

「のれん」は唐音(とうおん)の「のうれん」の転です。とくに夏暖簾は麻のように軽く透明感のある素材が使われ、花柳界では絽(ろ)の暖簾が使われていました。そもそも暖簾は、禅家で寒風を防ぐ垂れ幕として普及し、格式のある大店(おおだな)、民家でも使われるようになりました。「暖簾に腕押し」は暖簾そのものの表現ですが、「暖簾に傷」や「暖簾分け」は商家の信用の代名詞として使われた諺(ことわざ)です。

|

|

|

|

【虎が雨】 夏 とらがあめ | 虎が涙(とらがなみだ)・虎が涙雨(とらがなみだあめ) |

|

雨にも随分と変わった名もありますが、虎が雨もその一つです。陰暦の五月二十八日は曾我兄弟が討たれた日ですが、その日は不思議と雨が多いのです。誰言うとなく、十郎祐成(じゅうろうすけなり)と契った遊女・虎御前(とらごぜん)の涙が雨となったと。気象学的には、十一月三日の文化の日のように雨の降らない「特異日」があるのだそうですが、改めてこの日を見直して下さい。陽暦に直せば梅雨の真っただ中です。特異日でも何でもないのです。

|

|

|

|

【合歓の花】 夏 ねむのはな|花合歓(はなねむ)・ねぶの花・ねむり木・合昏(ごうこん)・こうかの花・絨花樹(じゅうかじゅ)・合歓の条花(ねむのすじばな) |

|

六月から七月にかけてほぼ二か月間、掌を差し伸べたような枝の上一面に、化粧用の牡丹刷毛(ぼたんばけ)に似た花を付けます。この花を芭蕉は中国の美女・西施(せいし)に見立てましたが、この発想は蘇東坡(そとうば)の詩にも見られます。日が暮れると葉が左右から閉じるので「ねむ」ですが、「合歓」の字には、その葉の性質から男女の交合の意味も込められています。合歓を音読みにした「ごうかん」が転じて「こうかの木」とも言い、合歓を植えると、人の怒りを除く効果があると書く、古い書物もあります。

|

|

|

|

【虹】 夏 にじ|蜺(にじ)・朝虹・夕虹・虹の輪・虹の橋・虹の帯 |

|

夕立の後などに架かる大きな虹には、真夏の安らぎを得た思いがします。虹の色の配列は、紫・藍・青・緑・黄・橙・赤の順に並びます。この美しい色相になぜ虫偏(むしへん)の虹の字を当てたかですが、古代中国では虹を大蛇に見立て、虹(こう)は雄で明るい主虹を、蜺(げい)の方は雌で外側の副虹を指していました。また、ギリシャ神話では、虹の女神アイリスが翼を広げて天地の間を行き来する際の橋が虹だということになっています。春の虹より長時間架かる夏の虹を見ながらこんな想像をすることも、銷夏法(しょうかほう)の一つになります。

|

|

|

|

【金亀虫】 夏 こがねむし|黄金虫(こがねむし)・かなぶん・ぶんぶん・金亀子(こがねむし) |

|

かなぶんの名で知られる金亀虫は、夏の夜をうるさく飛び回るので、日本では嫌われてきました。平安後期の大泥棒、熊坂長範(ちょうはん)は、子どもの頃、金亀虫に糸を結び、銭箱から銭を取ったことから、大泥棒の道に入ったと言います。ところが、ファーブルの『昆虫記』で知られるスカラベ・サクレ(玉押し金亀虫の一種)は、古代エジプトでは神聖な昆虫で、不死の象徴とされ、ミイラに添えて葬られてもいます。

|

|

|

|

【浴衣】 夏 ゆかた|湯帷子(ゆかたびら)・浴衣掛(ゆかたがけ)・初浴衣(はつゆかた)・藍浴衣(あいゆかた)・糊浴衣(のりゆかた) |

|

湯帷子の略語として生まれたのが浴衣です。風呂と言えば今では浴槽式が当たり前ですが、風呂の語源は室(むろ)ですから、江戸時代までは蒸風呂が主流でした。その湯に入る時着たのが湯帷子ですし、そこから派生した浴衣の表記も合点がいきます。後の浴槽式になってからは、男子が下帯、女子が腰巻を使用し、風呂褌(ふろふんどし)、湯文字(ゆもじ)の名が生まれました。ですから風呂敷の言葉も、濡れた衣類を包んだり、着替えの折に敷いた布が語源です。

|

|

|

|

【ねぶた】 秋 |ねぷた・眠流し(ねむりながし)・佞武多(ねぶた)・金魚ねぶた(きんぎょねぶた)・扇燈籠(おぎどろ)・喧嘩ねぶた(けんかねぶた)・ねむた流し(ねむたながし)・跳人(はねと) |

|

夏どきの睡魔を払う眠流しの民俗行事と、人形(ひとがた)流し、盂蘭盆会(うらぼんえ)の精霊送りの燈籠流しなどが習合してできた行事です。眠流しとはもともと水浴のことですから、津軽のねぶた祭の唱え言「ねぶた流れろ、豆の葉とどまれ」と符合します。その青森のねぶたの起源は、坂上田村麻呂がねぶたを作って、蝦夷(えぞ)をおびき寄せ討った伝説に結び付くと言われます。青森でねぶたと言い、弘前ではねぷたと呼んでいます。祭の時期も青森が八月二~七日、弘前が一~七日とほぼ重なります。

|

|

|

|

【星合】 秋 ほしあい|星迎(ほしむかえ)・星逢う夜(ほしあうよ)・星の契(ほしのちぎり)・星の恋(ほしのこい)・星の妹背(ほしのいもせ)・星の別れ(ほしのわかれ)・石枕(いしまくら)・星合の空(ほしあいのそら)・年の渡(としのわたり)・紅葉の橋(もみじのはし) |

|

天の川を隔てて相対する牽牛星(けんぎゅうせい 鷲座のアルタイル星)と織女星(しょくじょせい

琴座のヴェガ星)の二星に恋の伝説が生まれたのは、中国の後漢(25~220)以降のことですが、陰暦の七月七日に両星が最も接近するところから伝説に発展したものです。この伝説の日本への渡来は天平勝宝七年(755)ですが、『万葉集』には七夕の歌が百二十三首も入集していますから、二星の恋物語がいかに万葉人に好まれたかが分かります。石枕や年の渡、紅葉の橋といった季語は、その歌の中で創作されたものです。

|

|

|

|

【盂蘭盆会】 秋 うらぼんえ|盂蘭盆(うらぼん)・盆会(ぼんえ)・盆(ぼん)・盆供(ぼんく)・盆祭(ぼんまつり)・盂蘭盆経(うらぼんきょう)・迎盆(むかえぼん)・新盆(にいぼん)・初盆(はつぼん) |

|

七月十三日から十五日(または十六日)までの魂祭(たままつり)ですが、農事の関係で地方では月遅れの八月に行うところが多く、毎年飛行機や列車が混む民族大移動の観を呈します。陰暦の四月十六日から七月十五日まで、一室に籠って修行することを夏安居(げあんご)と言い、それを終えた僧の懺悔(ざんげ)を自恣(じし)と言います。盂蘭盆会の日に、その自恣僧に百味(美味・珍味)の供養をすると、餓鬼道(がきどう)にある両親や祖父母の飢渇の苦しみが救われるという「仏説盂蘭盆会経」の教えによって行われる行事です。現在では祖先の魂を祀(まつ)るだけの意で行われています。

|

|

|

|

【流星】 秋 りゅうせい|流れ星(ながれぼし)・夜這星(よばいぼし)・星流る(ほしながる)・星飛ぶ(ほしとぶ)・星走る(ほしはしる) |

|

四季を通じて見られますが、大気の澄む秋にはとくに目立ちます。中には燃え尽きずに隕石(いんせき)として地上に落ちて来るものもあります。『枕草子』の「星はよはひほし、すこしをかし」の「よはひほし」も夜這星で、これも流星ですから、よからぬことを想像してしまいます。しかし、夜這いの語源は、動詞の「呼ばう」ですから、繰り返し呼びかけるの意で、壮大な流星群に感動した古人が、そう呟いたと取ってもよさそうです。

|

|

|

|

【西瓜】 秋 すいか |

|

四千年前の古代エジプト人が栽培したと推定される絵画もありますから、人類とは随分と長い付き合いの果物です。中国へは中近東からシルクロード経由で、十二世紀に西域に伝わっているので、西瓜の名も生まれました。日本への渡来は南北朝の頃ですが、当初は、果肉の赤が血肉の連想をさそい不評でした。元禄(一六八八~一七〇四)以降は普及し、かの『和漢三才図会(わかんさんさいずえ)』では、「貴賤、老幼、皆嗜之(これをたしなむ)」と、ほめちぎっています。

|

|

|

|

【芒】 秋 すすき| 薄(すすき)・尾花(おばな)・花芒(はなすすき)・穂芒(ほすすき)・芒原(すすきはら)・糸芒(いとすすき)・鬼芒(おにすすき)・真赭(ますほ)の芒(すすき)・一本芒(ひともとすすき) |

|

秋の名月になくてはならない花ですが、獣の尾の形に似ているので、尾花が一般的な呼び名です。『万葉集』以来、秋の七草に数えられ、『万葉集』だけでも三十六首の芒が詠まれています。真赭の芒の「ますほ」は「まそほ」の転で、穂が出たばかりの赤い穂の芒を言います。この芒も枯れれば枯尾花(冬)と言われ、野焼き後の芒は末黒(すぐろ)の芒(春)と言って情を寄せ、青芒(夏)は、その勢(きお)いを詩歌に詠まれてきました。

|

|

|

|

【衣被】 秋 きぬかつぎ |

|

里芋を皮のまま茹でたもので、指でつまんで押すと、つるっと口に入る感蝕は、江戸っ子の好みにぴったりです。衣被と書いて「きぬかず(づ)き」と読めば、貴婦人が外出の折、顔を隠すために小袖を頭からかぶることを言い、この見立てが里芋に使われたわけです。この姿にあやかって、相撲の技でも、相手を横ざまにかつぎ上げて投げる時「きぬかずき」と言います。十五夜の月に供える習慣があるので、十五夜の別名は芋名月です。

|

|

|

|

【雁】 秋 かり|雁(がん)・鴈(かり)・かりがね・二季鳥(ふたきどり)・初雁(はつかり)・雁渡る(かりわたる)・雁の棹(かりのさお)・雁陣(がんじん)・雁行(がんこう)・雁の列(かりのつら)・落雁(らくがん)・雁鳴く(かりなく)・雁が音(かりがね)・雁の琴柱(かりのことじ) |

|

秋に飛来する渡り鳥の代表が雁で、日本へは真雁(まがん)・菱喰(ひしくい)・酒面雁(さかつらがん)・黒雁(こくがん)など八種が渡って来ます。春と秋の二季に渡りをするところから、二季鳥などと呼び、それぞれの季節に日本人は熱い眼差しを送ってきました。一羽を先頭に「鈎(かぎ)になり竿になり」する飛行を雁行、雁陣、雁の列などと美化して表現します。『続日本後記(しょくにほんこうき)』にも「常世(とこよ)の雁」とあるように、常世の国から渡ってきた鳥と霊鳥視しているからなのでしょう。そういえば、雁を便りを伝える使いに見立てた中国の故事にならい「雁の玉章(たまずさ)」とか「雁の使(つかい)」と言えば手紙のことになります。

|

|

|

|

【雁渡し】 秋 かりわたし |

|

雁が渡って来る九月から十月頃に吹く北風をこう呼んでいます。初めは雨を伴って吹き、後に青空の下を吹く風ですから、『物類称呼』(ぶつるいしょうこ)の分類では青北風(あおぎた)と同じ風で、歳時記の中には同じ季語として扱っているものもあります。ただし、青北風が漁や航海をする人たちが使ったのに対して、雁渡しの方は、雁の飛来を待ち望んでいた人たちの思いが込められています。この風の名から、雁の渡りの姿を連想させますから、同じ風でも名辞によって随分違うものです。

|

|

|

|

【新酒】 秋 しんしゅ|新走り(あらばしり)・今年酒(ことしざけ)・利酒(ききざけ)・新酒糟(しんしゅかす) |

|

今年収穫した米で作るのが、新走りの名で呼ばれる新酒で、新酒ができ上がると、杉の葉を球状に束ねた酒林(さかばやし)が酒屋の軒に吊られました。杉の葉の青々とした酒林が売り出しの合図だったのです。今では寒造りが主流になり、十二月に仕込み、新酒は三月になりますから歳時記とは時期が大分ずれてしまいました。まず酛(もと)・酒母(しゅぼ)をつくり、次に薫米と麹(こうじ)とを加えて醪(もろみ)をつくり、発酵を待って清酒はできますが、何しろ相手は生きものですから、蔵元も杜氏(とうじ)も不眠不休の作業が続きました。できた新酒の利酒は色香の分かりやすい蛇の目茶碗(じゃのめぢゃわん)で行います。

|

|

|

|

【案山子】 秋 かがし|捨案山子(すてかがし)・遠案山子(とおかがし) |

|

稲の実る頃、田のあちこちに案山子が立てられますが、どれもユーモラスですから、コンクールも行われるほどです。もともとは鳥獣の毛や肉を焼いて、その悪臭で追い払いましたから「嗅し(かがし)」で、案山子と書いても「かがし」と読みます。本来は鳥獣を防ぎ、作物を守る田の神の姿として立てられたもので、信州では十月十日の十夜に、案山子揚げの祭りを行い、田から庭先へ案山子を移します。この日が過ぎると案山子は山の神として山に帰り、今度は山の安全を守ります。

|

|

|

|

【林檎】 秋 りんご |

|

林檎も品種改良が進み、果物というより近頃では芸術品の趣を感じるほどです。この林檎は明治の初年に入ってきた西洋種の系統で、中国から入った在来の種は林檎とは書いても「りんきん」と呼ばれ、珍重されてはいませんでした。『本草綱目』にある「六月に熟す、その頭半紅色となる。内に黒子あり、梨核のごとし」は、在来の林檎です。しかも、夏の果物でした。檎の旁(つくり)の禽は鳥ですから、林檎は鳥を招きよせる木となり、檎は漢音で「きん」ですので、「りんきん」と読み、呉音では「ごん」ですから「りんごん」と読んだものが訛(なま)って「りんご」となった次第です。

|

|

|

|

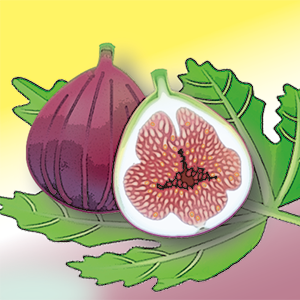

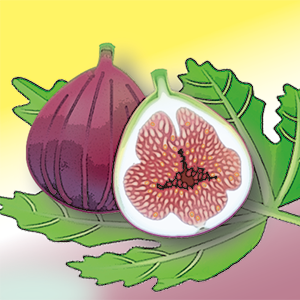

【無花果】 秋 いちじく |

|

無花果が熟して割れる寸前を待って、かつての子どもたちはかぶりつきましたが、食べ過ぎると舌が荒れますし、茎から出る乳状の灰汁(あく)を衣服に付けて親から叱られたものです。花は果実と思っている実の中にあるため人目に触れず、古来花をもたずに実を付けると信じ「無花果」の字が当てられました。ところで「いちじく」の音の源は、原産のペルシャから中国に渡って「映日」と音写され、これに「果」をを付けた近世の中国語の発音は「イェン・ジェイ・クォ」です。どうです。「イチジク」の音に近付いたと思いませんか?

|

|

|

|

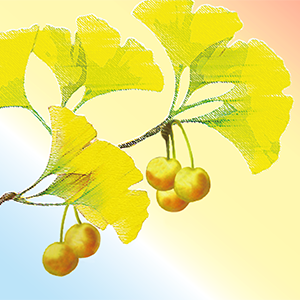

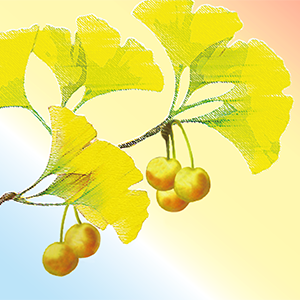

【銀杏】 秋 ぎんなん|銀杏の実(いちょうのみ) |

|

かつては嵐(あらし)の去った後などに、バケツを持って拾いに行きました。あの異臭と手がかぶれるのには難儀しますが、一度土に埋めておくと果肉が取れ、洗ってから干したものです。老樹には乳状の瘤(こぶ)が垂れ下がるので、古来柞葉(ははそは)の「はは」に対して、乳(ちち)の木と呼ばれています。炒(い)って食べたり、茶碗蒸しに入れますが、植物油に浸けて毎朝一粒ずつ食べると食欲が増進し、殿方期待の強精剤にも。実が杏(あんず)に似るところから中国では「銀杏」と書き、これを日本では唐音で「ぎんあん」と読み、連声(れんじょう)で「ぎんなん」となったものです。

|

|

|

|

【顔見世 】 冬 かおみせ|面見世(つらみせ)・足揃(あしぞろえ)・芝居正月(しばいしょうがつ)・歌舞伎正月(かぶきしょうがつ) |

|

江戸時代には、興行主が役者を雇用する契約期間は一年で、十一月(陰暦)から翌年の十月まででした。ですから十一月は各座とも新しい座組を観客に見せる大事な興行で、顔見世とか面見世と呼ばれました。同時に役者にとって正月に相当しますので、芝居正月なる言葉も残りました。現在では京都の南座のほか、東京の歌舞伎座、それに名古屋の御園(みその)座で行われるだけとなりました。

|

|

|

|

【酉の市】 冬 とりのいち|お酉さま・酉のまち・一の酉・二の酉・三の酉・熊手市(くまでいち)・おかめ市(おかめいち)・頭の芋(かしらのいも) |

|

十一月の酉の日に行われる鷲(おおとり)神社の祭礼で、古くから酉のまち、お酉さまと称し親しまれてきました。鷲神社は日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀り、開運、商売繁盛の神ですが、東京・千束の鷲神社は、江戸時代より武運の神として武士の信仰があり、近くの遊郭・吉原とも結び付いて賑わいました。当日の参詣者は、縁起物の熊手を値切り、土産に頭の芋や黄金餅(こがねもち)を買います。三の酉まである年は火事が多いと、今でも言われます。

|

|

|

|

【山茶花】 冬 さざんか|茶梅(さばい) |

|

花の少ない冬に花の見られる貴重な花木ですので、観賞用に庭園などに植えられます。椿と違って花弁で散りますから、大木の下は一面花びらで埋め尽くされます。中国の椿の呼び名・山茶花を取り違えて「さざんか」としましたが、「さざんか」の中国名は茶梅です。椿に比べて品種は多くありませんが、昭和十年の目録『茶梅』には百十八の品種が載っています。九州地方を中心に、種子から搾った食用油・茶梅油(さざんかあぶら)が出回っています。

|

|

|

|

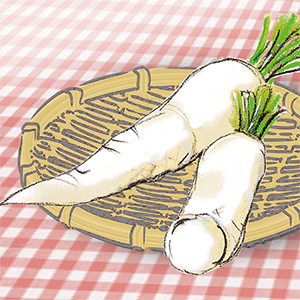

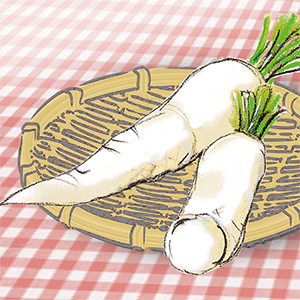

【大根】 冬 だいこん|蘿蔔(だいこん)・だいこ・おおね・すずしろ・大根畑(だいこんばたけ)・土大根(つちだいこ)・大根市(だいこいち)・大根売(だいこんうり) |

|

夏から秋にかけて蒔(ま)いたのがこの時期の大根で、冬の野菜として重宝されます。沢庵(たくあん)大根と干し大根、煮大根の三つに区別して使われます。多量のジアスターゼを含むので、正月用の餠(もち)を食べる時にはなくてはならない食材です。四、五千年前のエジプトのピラミッド建設従事者に供された記録もありますが、わが国では、『古事記』に淤富泥(おほね)と出てくるのが最初の文献です。この大根は白い腕に譬(たと)えて美化していますので、女性の「大根足」に譬える現代とは大分違います。

|

|

|

|

【小春】 冬 こはる|小六月(ころくがつ)・小春日(こはるび)・小春日和(こはるびより)・小春空(こはるぞら)・小春凪(こはるなぎ) |

|

陰暦十月の異称が小春ですから、陽暦ではほぼ十一月の暖かい日を指します。気圧配置が西高東低となり冷たい北風が吹きますが、翌日には大陸高気圧は移動性となり、風も弱まって小春日和となります。「小六月」は冬でありながら汗ばむ陽気のことで、「小」は接頭語ですから、六月の陽気に準ずる、くらいの意でしょう。同じ現象は世界中にあって、北米ではインディアン・サマー、欧州では老婦人の夏とか翡翠(かわせみ)の日、英国では聖者の名前をもらって。聖マルティヌスの夏、聖ルカの夏などと呼んでいます。

|

|

|

|

【梟】 冬 ふくろう|ふくろ・母喰鳥(ははくいどり)・梟鳴く(ふくろうなく) |

|

同じ仲間の木菟(みみずく)より大型で、木菟のように耳羽がないのが梟の特徴です。夜間に活動して野鼠(のねずみ)や昆虫、小鳥などを餌にします。母喰鳥の異名は中国からの言い伝えです。母親を食う不孝な鳥とされていた古代中国では、冬至に捕らえて磔(はりつけ)にし、夏至にそれを羹(あつもの)にして根絶やしにしました。明の謝肇淛(しゃちょうせい)の書いた随筆『五雑俎』(ござっそ)では、梟は人間の魂を取る使者とされ、その夜鳴きを死の前兆とします。ですから日本でも悪禽(あくきん)とされ、父母を食い、人間の爪を食う鳥として『本朝食鑑』にも書かれています。

|

|

|

|

【山眠る】 冬 やまねむる|眠(ねむ)る山(やま) |

|

雪を冠った山、すっかり木々の葉を落とした冬山の景は、まさに「山眠る」です。北宋の画家・郭熙(かくき)の「山水訓」に出てくる「春山淡冶(たんや)にして笑ふが如く、夏山は蒼翠(そうすい)にして滴(したた)るが如し。秋山は明浄(めいじょう)にして粧ふが如く、冬山は惨淡として眠るが如し」を引用、春夏秋冬の山を、「山笑う」「山滴る」「山粧う」「山眠る」として季語にしたものです。

|

|

|

|

【鱈】 冬 たら|雷魚(たら)・真鱈(まだら)・本鱈(ほんだら)・鱈子(たらこ)・鱈ちり(たらちり)・鱈汁(たらじる)・鱈船(たらぶね) |

|

初雪が降った後に獲れだすので「雪」の字をもらいましたが、雷魚の当て字は鰰(はたはた)と同じように、雷の鳴る荒れた海にいるからでしょう。見かけによらず貪欲(どんよく)で、鰊(にしん)、鰈(かれい)から蛸(たこ)、蟹(かに)までむさぼるところから、腹いっぱい食べる比喩(ひゆ)の「鱈腹」の語が生まれたと言われます。鱈ちりが代表的な味ですが、刺し身も淡泊で、とくに卵を茹でてほぐしてまぶした「子づけ」はまた格別です。棒鱈をもどして里芋と煮れば京都名物の芋棒(いもぼう)となります。卵は煮て、白子は湯通しして三杯酢でと、鱈は冬の膳の主役です。

|

|

|

|

【牡蠣】 冬 かき|石花(かき)・真牡蠣(まがき)・牡蠣田(かきだ)・牡蠣割女(かきわりめ)・牡蠣(かき)むく・牡蠣殻(かきがら)・牡蠣飯(かきめし)・酢牡蠣(すがき)・どて焼(やき)・牡蠣フライ |

|

日本人は牡蠣が好きですから、季節になると「牡蠣入荷」の看板が飲屋にも出ます。まずは檸檬(レモン)だけで生でいただきますが、すぐ殻が空くので、酢牡蠣、貝焼きを頼む羽目になり、とどめは鍋(なべ)の縁(へり)に味噌を塗った「どて焼」となります。Rの付かない月は食べないことになっていますが、大振りの岩牡蠣は夏牡蠣ですからRの付かない月に食べます。雌雄同体のはずの牡蠣になぜ雄の「牡」の字を当てるのかですが、たまたま調べた時が雄の時代だったから、とは受け売りの答えです。

|

|

|

|

【屛風】 冬 びょうぶ|金屛風(きんびょうぶ)・銀屛風(ぎんびょうぶ)・絵屛風(えびょうぶ)・枕屛風(まくらびょうぶ)・衝立(ついたて) |

|

風を防いだり、儀式に用いたり、茶の湯の道具だったり、美術品としての障屛画だったりと、屛風の用途は多岐ですが、もともとは字義通り「風を屛(ふせ)ぐ」道具だったわけです。わが国への伝来は『日本書紀』天武(てんむ)天皇朱鳥元年(六八六)の条に新羅(しらぎ)からの進調品に屛風があったと記されていますから、千三百年も前のことです。平安時代の貴族の寝殿造りの住居に屛風が使われていたことが、当時の日記文学の作品で知られます。

|

|

|

|

【嚔】 冬 くさめ|くしゃみ・くっさめ・鼻(はな)ひり |

|

アレルギー性鼻炎の症状ですが、そのほか寒気、悪寒、異物の刺激によっても起きます。中世の頃までは、鼻を通って魂が抜けだすのがくしゃみで、くしゃみをすると死ぬという俗信がありました。それを防ぐため呟(つぶや)いたのが「くそはめ」の呪文です。「くそはめ」は、「くそくらえ」程度のものでした。それが約(つづ)まって「くさめ」になり、くしゃみそのものをも指す言葉となりました。咳と違ってどこかユーモラスですから、狂言などでは、「はくしょん」の擬声語を、「くっさめ」とし、ユーモアを際立たせる表現をとっています。

|

|

|

|

【寒雀】 冬 かんすずめ|冬雀(ふゆすずめ) |

|

取り入れの頃、田畑に散っていた雀も、落ち穂などがなくなる時節になると人家近くに寄ってきます。それを寒雀とする説もありますが、本来は食鳥としての雀のことをこう呼びます。野鳥愛好家には叱られそうですが、越冬のため食い溜めした寒雀が最も美味とされます。鮒の開いて焼いたものを雀焼きと言いますが、これも姿形が似ているからです。同じ冬の雀を「ふくら雀」と呼びますが、こちらは冬になって羽毛を膨らませた雀のことです。

|

|

|

|

【寒紅】 冬 かんべに|丑紅(うしべに) |

|

寒中に作った紅は品質がよく、色も美しいとされてきましたから、猪口(ちょこ)などに塗り付けた小町紅は寒によく売れました。中でも寒中の丑の日に売り出される寒紅を「丑紅」と言い最上品とされ、紅屋の店先には「今日うし紅」の札が出ました。ちょうど土用の丑の日の鰻屋(うなぎや)の店先と同じです。この日東京では、丑紅を買った客に、黒か金の牛の玩具(おもちゃ)が配られ、これを丑紅の牛と呼んでいました。

|

|

|

|

【雪女】 冬 ゆきおんな|雪女郎(ゆきじょろう)・雪おんば(ゆきおんば)・雪降り婆(ゆきふりばば)・雪鬼(ゆきおに)・雪坊主(ゆきぼうず)・雪の精(ゆきのせい)・雪男(ゆきおとこ) |

|

喜多川歌麿描くところの錦絵の雪女は美人ですから、そのイメージで一般に流布していますが、これまでの伝承に出てくる雪女は、老女や産死者の場合もあるようです。当然のことながら、雪の害の怖さや、雪中に閉じ込められた閉塞状態の中から生まれた幻想譚(げんそうたん)ですので、そうなります。雪の夜に不定期に現れるのが常ですが、青森県西津軽郡の雪女は、元旦(がんたん)に現れて、最初の卯(う)の日に帰るといいいますから、年によっては随分と長逗留(とうりゅう)になります。

|

|

|

|

【樏】 冬 かんじき| 輪樏(わかんじき)・金樏(かねかんじき)・板樏(いたかんじき) |

|

一口に樏と言いますが、泥土の上で作業するために履く板樏に、氷の上を歩くための鉄製の金樏と、雪の上の歩行に便利な輪樏の三種があり、ここでいう樏は輪樏のことです。素材もいろいろで、黒文字、板谷楓(いたやかえで)、黄櫨(はぜ)、山桑、竹、蔓木(つるぼく)などが使われ、災難除けの呪い(まじない)に、輪の前後を異なった材で仕上げました。古くは「橇(そり)」の字を当てて「かんじき」と読んで、「かじき」の転です。欧米では素直に「スノーシュー」と言います。

|

|

|